产品列表PRODUCTS LIST

在海洋工程、水下管道修复、医疗器械防水粘接等领域,超-强水下粘接剂的性能直接决定了工程安全与设备可靠性,而内聚力作为衡量其性能的核心指标,更是重中之重。那么,超-强水下粘接剂内聚力怎么评价?传统评价方法存在诸多局限,而低场核磁共振技术的出现,为内聚力评价提供了更高效、精准的解决方案。

一、超-强水下粘接剂内聚力的重要性:为何必须重视评价环节?

超-强水下粘接剂与普通粘接剂的核心差异,在于其需在 “水相环境" 中实现稳定粘接,这就对其内聚力提出了更高要求。一方面,水下环境中,水分子会持续渗透粘接界面,可能削弱粘接剂分子间的相互作用,若内聚力不足,水分子易导致粘接剂内部出现裂纹,逐步扩大后引发整体失效;另一方面,海洋、工业废水等水下场景中,还存在盐雾、化学试剂等腐蚀因素,内聚力强的粘接剂能凭借紧密的分子结构抵抗腐蚀,维持粘接稳定性,而内聚力弱的粘接剂则易被腐蚀破坏,缩短使用寿命。

二、传统超-强水下粘接剂内聚力评价方法的局限

长期以来,行业内常用拉伸剪切测试、剥离测试、溶胀测试等传统方法评价超-强水下粘接剂的内聚力,但这些方法在实际应用中存在明显不足,难以满足精准化、高效化的评价需求。

(一)宏观测试方法:无法触及内聚力本质

拉伸剪切测试与剥离测试是最常见的传统方法,通过施加外力直至粘接剂断裂,以断裂强度判断内聚力强弱。但这类方法属于 “宏观检测",只能获取最终的力学性能数据,无法深入分子层面分析内聚力形成的本质原因。同时,这类测试多为 “破坏性检测"—— 测试过程中粘接剂样品会被直接拉断或剥离,无法对同一样品进行多次检测。这就意味着,若想观察超-强水下粘接剂在不同浸泡时间、不同温度下的内聚力动态变化,需准备大量相同样品,不仅增加了测试成本,还可能因样品间的微小差异影响数据准确性。

(二)溶胀测试:精度低、效率差

溶胀测试通过将超-强水下粘接剂样品浸泡在水中,测量其溶胀率来间接推测内聚力 —— 通常认为溶胀率低的粘接剂分子结构更紧密,内聚力更强。但这种方法的局限性更为明显:一方面,溶胀率受水分子渗透速度、温度、溶液浓度等多种因素影响,测试结果波动性大,精度较低;另一方面,溶胀测试需要长时间浸泡(通常需数小时至数天),测试周期长,无法适应科研与生产中的快节奏需求,尤其在产线质量检测环节,难以实现快速筛查。

此外,溶胀测试只能 “间接推测" 内聚力,无法直接获取粘接剂内部的分子运动状态与结构信息,当出现溶胀率异常时,科研人员仍需通过其他方法进一步排查原因,导致评价效率大幅降低。

三、低场核磁共振技术:超-强水下粘接剂内聚力评价的创新方案

面对传统方法的局限,低场核磁共振技术凭借分子层面分析、无损检测、高效精准的优势,成为超-强水下粘接剂内聚力评价的创新选择。

l 分子层面解析,精准度更高:低场核磁技术能捕捉粘接剂内部氢质子的运动状态,从分子层面揭示内聚力的形成机制。它不再依赖宏观力学性能或间接溶胀数据,而是直接获取分子链运动、交联结构等核心信息,让内聚力评价从 “表面判断" 升级为 “本质分析",大幅提升评价精准度。

l 无损检测,支持动态监测:该技术无需破坏样品,测试后样品仍保持完整,可对同一样品进行多次检测。

l 高效快捷,适配多场景需求:低场核磁测试无需复杂的样品预处理,单次测试时间通常仅需几分钟,远超传统溶胀测试(数小时至数天)与拉伸测试(样品制备 + 测试需数小时)的效率。

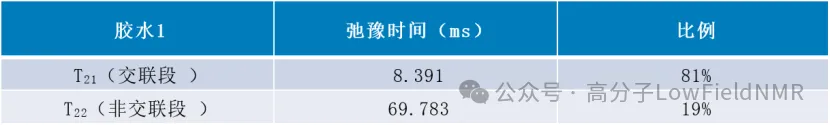

横向弛豫时间(T2) :内聚力强的粘接剂,分子链运动受限,T2 值较短(弛豫快);内聚力弱的粘接剂,分子链运动自由 ,T2 值较长(弛豫慢);

交联段和非交联段比例:交联段比例大,内聚力强;交联段比例小,内聚力弱。

聚丙烯酸酯压敏胶内聚力(PSA)表征应用案例: