产品列表PRODUCTS LIST

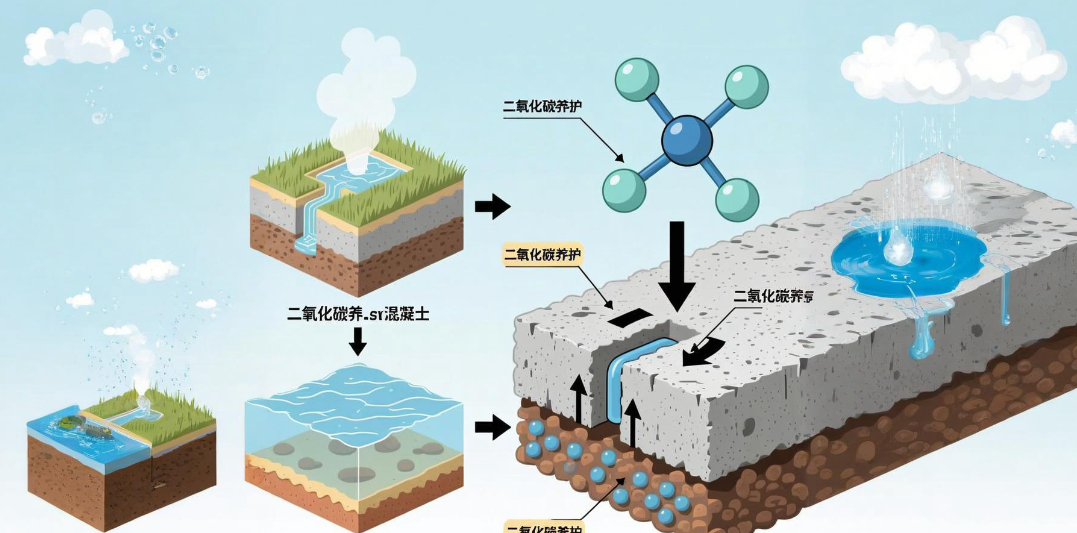

在 “双碳" 目标引-领下,水泥行业作为碳排放大户(占全球人为碳排放的 7%~8%),碳减排压力日益凸显。而二氧化碳水泥养护技术,既能实现水泥制品强度提升,又能将 CO₂永-久封存于水泥基体中,成为行业碳减排的关键方向。但如何精准捕捉养护过程中碳吸收、碳封存的动态规律?低场核磁共振技术以其无创、实时、精准的优势,正成为该领域实验研究的 “核心工具"。

一、水泥行业碳减排痛点:CO₂养护的 “看不见" 难题

传统水泥养护多采用水养方式,不仅耗水量大,还无法实现碳减排。而二氧化碳养护技术,是通过将 CO₂通入水泥制品,使其与水泥中的硅酸三钙、硅酸二钙等矿物发生碳化反应,生成碳酸钙等物质 —— 既填充水泥内部孔隙、提升制品强度,又能将 CO₂固定下来,实现 “碳封存"。

但实验研究中,核心难题始终存在:碳吸收量如何精准量化?碳封存的微观机理(如孔隙结构变化、碳化产物分布)如何实时追踪?传统检测方法(如称重法、电镜观察)要么无法实时监测,要么会对样品造成破坏,难以全面捕捉养护过程的动态变化。而低场核磁共振技术的出现,恰好破解了这一 “看不见、测不准" 的困境。

二、低场核磁共振技术:为何适配 CO₂水泥养护实验?

低场核磁共振(LF-NMR)技术基于原子核磁共振现象,通过检测水泥样品中氢核(H)的弛豫信号,就能反推样品内部的微观结构变化 —— 这与 CO₂水泥养护实验的需求高度契合:

无创实时监测:无需破坏样品,可全程追踪养护过程中水泥内部孔隙、水分、碳化产物的动态变化,避免传统方法 “一测即毁" 的弊端;

精准量化分析:通过 T₂弛豫时间谱、孔隙度分布等数据,能精准计算碳吸收量、碳封存效率,以及水泥孔隙的细化程度;

操作便捷高效:实验设备成本相对较低、测试速度快,适合批量样品检测和长期动态实验,大幅提升研究效率。

三、低场核磁共振技术在 CO₂水泥养护碳吸收碳封存实验中的实操应用

1. 实验样品与养护方案设计

选取普通硅酸盐水泥制备标准试件(如 40mm×40mm×160mm 棱柱体),分为两组:对照组采用标准水养,实验组采用 CO₂养护(控制 CO₂浓度 20%~100%、温度 20~60℃、湿度 50%~90%)。实验核心是用低场核磁共振设备,全程监测两组样品的微观变化。

2. 低场核磁检测指标与数据分析

孔隙结构监测:水泥中的水分存在于不同尺寸孔隙中(大孔、中孔、小孔),氢核弛豫信号与孔隙尺寸正相关。CO₂养护时,碳化产物填充孔隙,大孔减少、小孔增多,T₂弛豫时间谱会向短弛豫时间方向偏移 —— 通过谱图变化可精准分析孔隙细化程度,间接反映碳封存效果;

碳吸收量量化:碳化反应会消耗水泥中的结合水,结合水的氢核信号强度会随碳吸收量增加而降低。通过对比养护前后氢核信号强度变化,可建立 “信号强度 - 碳吸收量" 关联模型,实现碳吸收量的实时量化;

碳化深度追踪:随着 CO₂向水泥内部渗透,碳化区域的氢核信号会发生特征变化。通过分析不同养护时间下的核磁信号分布,可精准追踪碳化深度,判断碳封存的均匀性。

四、实验价值:低场核磁助力水泥碳封存技术落地

通过低场核磁共振技术的实验研究,可明确 CO₂养护参数(浓度、温度、时间)与碳吸收量、水泥强度、孔隙结构的关联规律 —— 比如找到 “碳封存效率-最-高 + 水泥强度最-优" 的养护参数组合,为工业化应用提供数据支撑。

例如,实验发现:在 CO₂浓度 70%、温度 40℃、养护 24h 条件下,水泥试件碳吸收量可达 25kg/m3,抗压强度较水养提升 30%,且孔隙率降低 15%。这些数据通过低场核磁技术精准获取,为水泥行业碳减排提供了可落地的技术路径。

五、展望:低场核磁开启水泥碳封存研究新赛道

随着 “双碳" 目标推进,二氧化碳水泥养护技术将迎来规模化应用,而低场核磁共振技术作为 “微观探测利器",未来将在更多场景发挥作用:比如研究不同水泥品种(低热水泥、硫铝酸盐水泥)的碳封存特性,优化工业级 CO₂养护设备参数,甚至监测服役期水泥制品的碳封存稳定性。

低场核磁共振技术与二氧化碳水泥养护的结合,不仅解决了碳吸收碳封存实验的检测难题,更推动了水泥行业从 “高碳生产" 向 “低碳养护" 的转型,为实现 “双碳" 目标注入强劲动力。