产品列表PRODUCTS LIST

在岩土工程领域,冲击载荷对岩土体稳定性的影响至关重要,无论是爆破施工、地震作用还是交通荷载冲击,都会改变岩土体的物理力学性质。而精准开展 “岩土载荷加载表征",是评估岩土体抗冲击能力、保障工程安全的核心前提。传统表征方法存在操作复杂、损伤不可逆、信息获取不全面等局限,而低场核磁共振技术的出现,为岩土冲击载荷加载表征提供了高效、无损、精准的全新解决方案。

一、岩土冲击载荷加载表征:工程安全的 “隐形防线"

岩土冲击载荷加载表征,是通过科学手段捕捉岩土体在冲击载荷作用下,内部结构、力学响应及损伤演化等关键信息的过程。冲击载荷具有瞬时性、高强度、高应变率的特点,会导致岩土体内部产生孔隙扩张、裂隙发育甚至整体破坏,直接影响工程结构(如地基、边坡、隧道)的长期稳定性。

例如,矿山爆破作业中,冲击载荷会使周边岩体产生裂隙,若表征不精准,可能引发塌方事故;地震发生时,岩土体在冲击载荷下的力学行为直接决定建筑物的抗震效果。因此,精准、高效的岩土冲击载荷加载表征,是规避工程风险、优化设计方案的 “隐形防线"。

二、传统表征方法的局限:亟待突破的技术瓶颈

长期以来,岩土冲击载荷加载表征主要依赖抗压强度试验、超声波检测、CT 扫描等传统方法,但这些方法存在明显短板:

抗压强度试验属于破坏性检测,无法实现岩土体在冲击载荷作用下的动态、连续表征;

超声波检测对微小孔隙和裂隙的识别精度不足,难以捕捉早期损伤信息;

CT 扫描成本高、辐射大,且对岩土体含水率等参数的敏感度低,无法全面反映冲击载荷下的内部变化。

这些局限导致传统表征方法难以满足现代岩土工程对冲击载荷加载表征 “无损、实时、精准、全面" 的需求,亟需新技术赋能。

三、低场核磁共振技术:岩土表征的 “精准透视眼"

1. 技术原理:从分子层面捕捉岩土内部变化

低场核磁共振技术基于核磁共振现象,利用氢核(如岩土体孔隙中的水)在低场磁场中的弛豫特性差异,实现对岩土体内部结构的 “无损透视"。岩土体中的水分会吸附在孔隙表面或填充于裂隙中,在冲击载荷作用下,孔隙结构变化会直接改变水分的弛豫时间(T1 弛豫、T2 弛豫)。通过检测弛豫信号的变化,可反向推导岩土体的孔隙度、孔隙大小分布、裂隙发育程度及含水率等关键参数,从而实现对冲击载荷加载过程的动态表征。

2. 技术优势:完-美匹配岩土表征需求

与传统方法相比,低场核磁共振技术在岩土冲击载荷加载表征中具有不可替代的优势:

无损检测:无需破坏岩土体样本,可实现冲击载荷作用下 “加载 - 表征 - 卸载" 全流程动态监测,捕捉损伤演化的瞬时信息;

高灵敏度:对岩土体内部微小孔隙(纳米级)和早期裂隙的变化极为敏感,能精准识别冲击载荷引发的初始损伤;

多参数同步获取:可同时获取孔隙结构、含水率、饱和度等多个表征参数,全面反映冲击载荷对岩土体的影响;

操作便捷、成本可控:设备体积小、能耗低,检测速度快,适合实验室研究与现场工程检测双重场景。

应用案例:基于核磁共振表征冲击载荷损伤下的孔隙结构

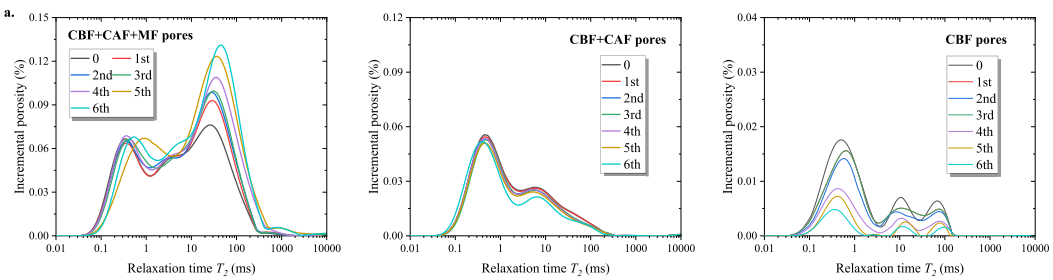

样品在冲击循环下不同孔隙的弛豫分布变化

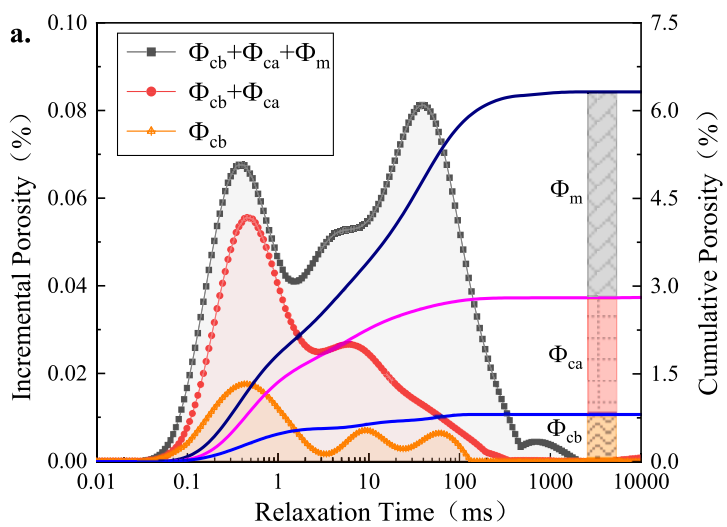

获取T2c值的原理

随着低场核磁共振技术在岩土工程领域的不断成熟,我们已经看到了它在多个前沿项目的初步应用。从深层非线性岩石力学分析到强动载作用下混凝土损伤评估,从综合管廊抗爆研究到新型超材料混凝土设计,低场NMR正为这些领域提供前所-未有的洞察力。

未来,随着技术的不断进步和成本的进一步降低,低场核磁共振技术有望成为岩土载荷加载表征的标准工具,为建筑安全、资源勘探、国防防护等领域提供更为坚实的技术支撑。