产品列表PRODUCTS LIST

二氧化碳养护水泥技术,结合低场核磁共振(LF-NMR)这一无损监测手段,为建筑领域节能减排提供了富有前景的解决方案。下面就来聊聊二氧化碳水泥养护技术如何吸收和封存碳,以及低场核磁共振技术在其中发挥的关键作用。

二氧化碳养护与碳捕获技术

二氧化碳养护是一种创新的建筑材料生产技术,它通过利用工业排放的二氧化碳对混凝土进行养护。

这背后的核心是碳化反应:二氧化碳与水泥水化产物中的氢氧化钙等组分反应,生成碳酸钙(CaCO3)和硅胶。

这个过程不仅固定了二氧化碳,也改变了材料的微观结构。

具体来说,这种技术主要通过两种方式实现碳捕获:

直接碳化:二氧化碳气体在压力下被强制送入混凝土内部,与水泥中的钙、镁等阳离子直接反应,形成稳定的碳酸盐矿物。

利用工业固废:一些研究探索使用工业副产品作为原材料。例如,利用赤泥和粉煤灰制备的地聚物注浆材料,在CO₂养护下也能发生碳化反应,封存二氧化碳。

低场核磁共振技术的监测作用

低场核磁共振(LF-NMR)技术,作为一种快速、无损、精确的分析方法,在材料科学领域得到了广泛应用。

它就像一双“微观眼",让我们能实时、无损地窥探水泥基材料在二氧化碳养护过程中内部的细微变化。

1. 追踪水分消耗与迁移

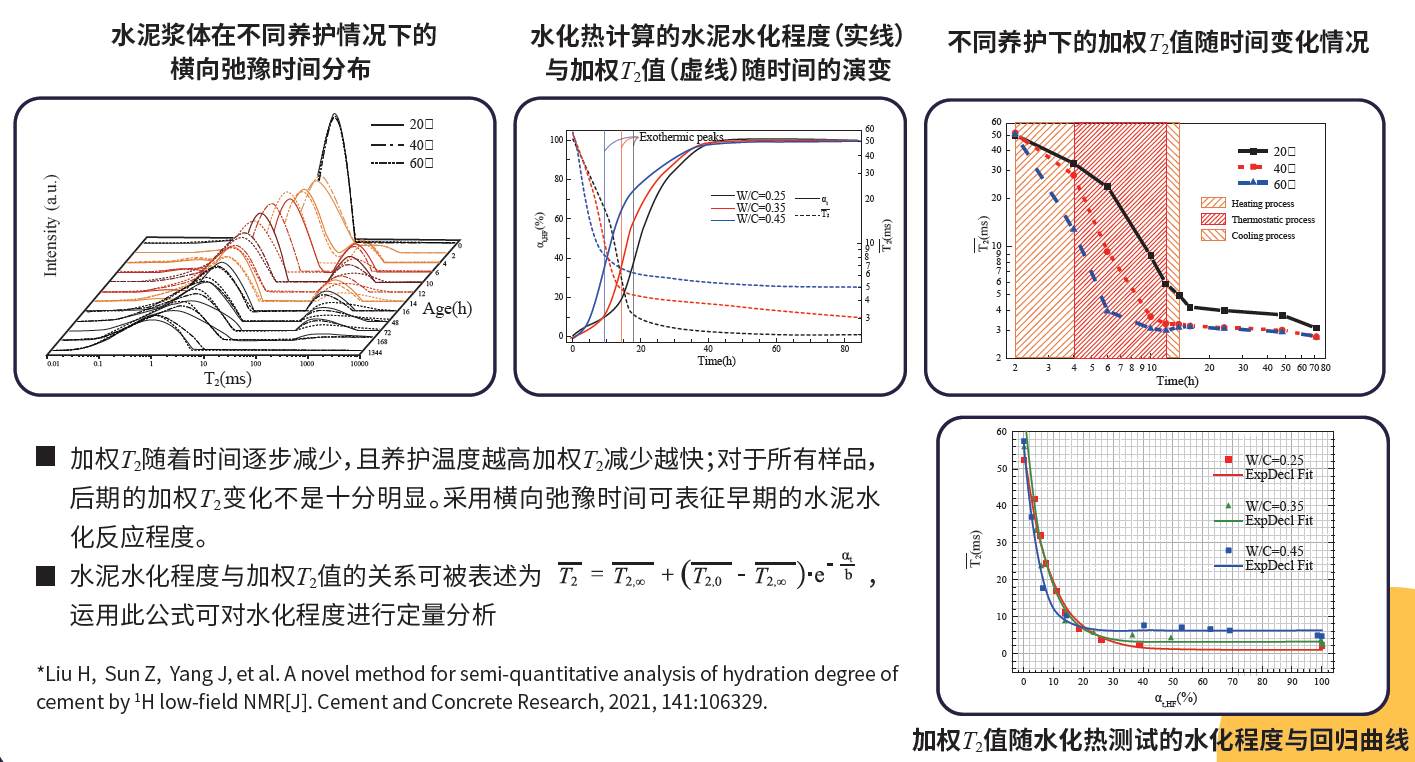

LF-NMR技术能够准确测定材料中的含水量及水分子的状态变化。在二氧化碳养护过程中,水泥孔隙中的水分会参与反应。通过监测LF-NMR信号(主要是氢核信号)的弛豫时间和信号幅度变化,可以推断水分的消耗、迁移以及反应进程。

2. 揭示孔隙结构演变

二氧化碳养护会显著影响水泥基材料的孔隙结构。LF-NMR的弛豫时间分布与材料的孔隙结构密切相关。研究表明,在二氧化碳养护水泥过程中,LF-NMR的整体信号随着养护时间的变长呈现左移(弛豫时间变短)、且不断降低的表现。这反映了材料内部孔隙的细化以及水分状态的改变。

3. 区分不同状态的水分

通过先进的信号反演模型(如APRIL模型),LF-NMR甚至可以将养护过程中水泥基材料内部的层间水、凝胶水以及毛细水进行有效划分。这有助于研究者更精细地理解二氧化碳与不同组分水分的反应过程。

应用案例:定量表征水泥水化程度

实际应用与未来展望

在实际操作中,研究人员会先将水泥试样进行预养护,然后将其置于专用的核磁共振夹持器中,通入一定压力和浓度的二氧化碳进行养护,并同步进行LF-NMR测试。这种方法集养护与实时在线监测于一体,为优化养护工艺(如确定最佳养护时间、压力、二氧化碳浓度)提供了直接的数据支持。

尽管二氧化碳养护水泥技术展现出良好的应用前景,但要实现大规模产业化应用,仍面临一些挑战,例如需要进一步研究二氧化碳对水泥水化过程及材料长期耐久性的影响。

低场核磁共振技术在此过程中,也将继续作为强大的研究工具,帮助科学家们更深入地理解反应机理,优化工艺参数,推动这项绿色技术走向成熟。