产品列表PRODUCTS LIST

在煤层气开采现场,机械举升设备将井筒内的水举升至地面,逐步降低井底流压,形成向外扩展的压降。这一过程降低煤层储层压力,促使吸附在煤基质孔隙内表面的甲烷解吸,进而通过非达西渗流和扩散进入天然裂隙,最终被采出。然而,随着排采进行,地层压力下降,排水采气效率降低,常需储层改造,如物理法(注水、压裂)或化学法(CO₂酸化/活性水改造),以补充能量并提升渗透性。在这一复杂系统中,水以不同结合状态(如自由水、束缚水)存在于煤层中,显著影响甲烷的吸附行为,进而制约开采效率。低场核磁共振技术(LF-NMR)作为一种先进的检测手段,正逐步成为研究这一过程的关键工具,帮助优化开采策略。

低场核磁共振技术的应用背景

煤层气开采面临的核心挑战之一是理解储层中流体的动态行为,尤其是水与甲烷的相互作用。水在煤层中以多种形式存在:自由水易于流动,而束缚水则紧密吸附在煤基质表面,影响甲烷的解吸和运移。传统方法难以精确区分这些水的结合状态,导致开采效率低下。低场核磁共振技术应运而生,它通过非侵入式检测,实时监测煤层中水的分布和变化,为优化排采和改造工艺提供数据支持。在储层改造中,无论是物理法(如压裂以增强裂隙)还是化学法(如CO₂酸化以增渗增产),LF-NMR都能帮助评估改造效果,确保甲烷高效解吸。

低场核磁共振的原理简介

低场核磁共振技术基于原子核的自旋特性,在弱磁场环境下检测样品中氢核(如水中氢原子)的弛豫行为。当样品置于磁场中,氢核吸收射频能量后发生共振,再通过弛豫过程释放能量,产生信号。LF-NMR通过分析横向弛豫时间(T2)分布,识别不同结合状态的水:短T2对应束缚水,长T2对应自由水。这一原理使其能够非破坏性地量化煤层中水的分布,并与甲烷吸附实验结合,评估水对吸附容量的影响,为开采决策提供科学依据。

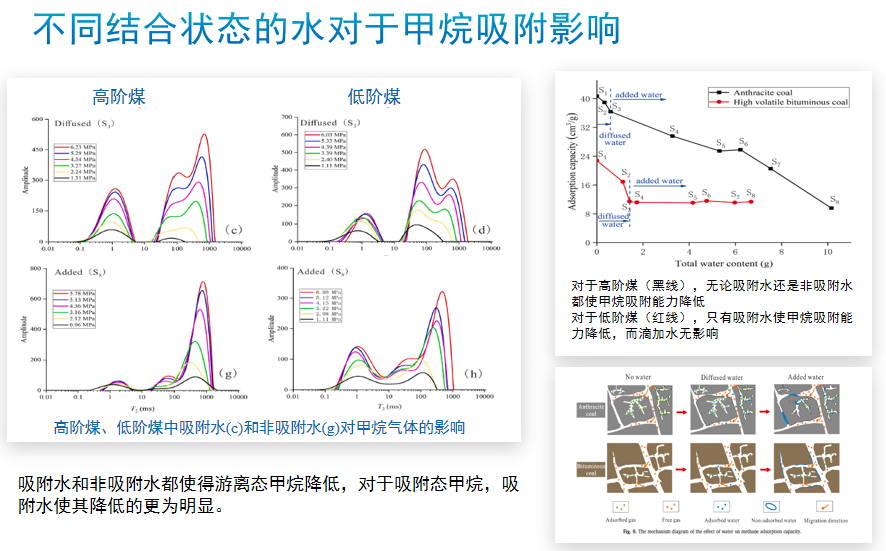

不同结合状态的水对甲烷吸附的影响及LF-NMR的应用

水在煤层中的结合状态直接影响甲烷的吸附能力。束缚水占据煤基质孔隙表面,可能阻碍甲烷的吸附位点,降低解吸效率;而自由水则可能通过毛细管作用影响渗流路径。研究表明,随着井底流压降低,水的重新分布会改变甲烷的吸附-解吸平衡,进而影响产量。低场核磁共振技术通过测量氢原子的弛豫时间,能够精确区分自由水、毛细管水和束缚水,并量化它们对甲烷吸附的影响。例如,在排采过程中,LF-NMR可实时追踪水的迁移,揭示当束缚水含量较高时,甲烷解吸速率减慢,从而指导调整注水或压裂参数,提升采收率。

低场核磁共振技术与传统检测方法的对比优势

相比传统方法(如岩心实验或色谱分析),低场核磁共振技术具有显著优势。传统方法往往需破坏样品,且无法实时监测动态过程,而LF-NMR提供非侵入式、快速检测,能在模拟排采环境下连续跟踪水的状态变化,提高数据准确性。此外,传统技术难以区分水的结合状态,导致对甲烷吸附的评估存在偏差;LF-NMR则通过高分辨率弛豫谱,直接量化各类水含量,并结合甲烷吸附数据,揭示其相互作用机制。在储层改造中,这种技术还能快速评估注水或CO₂酸化效果,减少现场试验成本,提升开采效率。

低场核磁共振技术在煤层气开采中扮演着不可-或缺的角色,特别是在解析不同结合状态的水对甲烷吸附的影响方面。通过其精准、高效的检测能力,它不仅优化了排采和改造过程,还为可持续能源开发提供了新视角。未来,随着技术进步,LF-NMR有望在非常规油气领域发挥更大潜力,推动煤层气产业向高效、环保方向发展。